2025年6月17日,第31个世界防治荒漠化与干旱日之际,北京黄河缘公益基金会积极响应联合国“为土地联合起来:我们的遗产、我们的未来”主题与我国“打好‘三北’工程攻坚战,筑牢北方生态安全屏障”主题号召,组织开展的“水脉联洲·绿链未来”公益活动,在清华大学顺义水利模型基地拉开帷幕。此次活动由北京黄河缘公益基金会主办,清华大学黄河研究中心、清大水木科技研究所承办,联动内蒙古库布齐沙漠、黄河“几字湾”治沙示范试验联合基地、新疆玛纳斯、甘肃兰州、海南、香港、美洲等国内外多个分会场,由国际节点连线国际嘉宾,通过科技展示、国际连线、生态实践分享等多元形式,构建起全球治沙的“中国方案”交流平台。

下午15时整,北京主会场内,黄河研究中心模型基地的大型模型与监测数据投影交相辉映,来自政府、科研机构、高等院校、企业及国际组织的代表齐聚一堂。基金会名誉理事长柯林渭先生亲自宣布活动正式开始,由文捷理事长组织并主持全场活动,共同见证这场跨越山海的生态联动。

▲上图:柯林渭先生宣布活动开始后,文捷理事长主持全场活动

国务院原南水北调办公室副主任宁远是本基金会的发起人,在致辞与回答海外记者时特别强调,加快推进国家水网建设、完善水资源优化配置体系,统筹调度水资源,是为“三北”工程攻坚战提供保障的关键支撑,能够全面推进我国防治荒漠化与干旱工作。中国知名金融专家、黄河缘基金会智库专家朱大桥则回顾了我国四十年来坚持防沙治沙的一系列成就,结合当前仍面临的艰巨任务,从社会公益、金融投入、社会经济发展与荒漠化治理的三者关系展开论述,提出设立专项基金、发动全民捐款支持防沙治沙工程科技创新、跟踪监测与数据共享的建议。中国民族卫生协会中医药预防医学分会会长、基金会智库专家李桂英另辟蹊径,提出在荒漠地区种植中草药的可行性方案,为新时代荒漠化治理给出新的思路。

▲上图:国务院原南水北调办公室副主任宁远(右一)致辞

风沙阻控技术展示:库布齐沙漠治理的双重探索实践

东西走向的库布齐沙漠状如束弦,地处黄河内蒙古段的南缘,东面、西面和北面被黄河围绕。国务院参事张红武讲解面对库布齐沙漠作为黄河“几字弯”重点治理区现实的景象:狂风肆虐,黄沙漫天,沙暴频发,日积月累后便能使巨大沙山不断位移和扩张。风沙不断通过山洪沟及空中通道向黄河输送,七大沙漠中离首都北京最近的库布齐沙漠,实属入黄泥沙与周边地区沙尘暴的沙源地。特别是沉积在鄂尔多斯十大孔兑的风沙被洪水挟带,形成远大于干流流量的奔腾泥流,汇入黄河后易淤堵干流河道而形成沙坝,多次导致河水倒流甚至大堤决口,泥沙淤积河床,使孔兑下游与部分干流河段形成悬河,防洪压力增大。而且风沙对当地交通、工农业建设形成威胁,人们每年都要付出巨大财力、物力和人力加以应对。面对严峻沙漠化挑战和水资源短缺制约,黄河缘公益基金会联合清华大学组成研发团队,以“公益治沙、科技赋能”为路径,以低成本、高效率、易操作且稳定性强为前提,凭借水沙运动公式与模型相似律的明显领先地位,抢占学术先机。亦即基于空气动力学原理并坚持室内模型试验和原型观测,成功攻克关键技术,制订出沿沙脊线布局风沙阻控工程的“整体增阻”策略,在工程构件采取“表面减阻”的途径,在沙丘迎风面利用可降解软管制成稳定性沙障来减少供沙源,以此防沙治沙成套研发技术体系,遏制风沙运动和沙丘的变形流动。

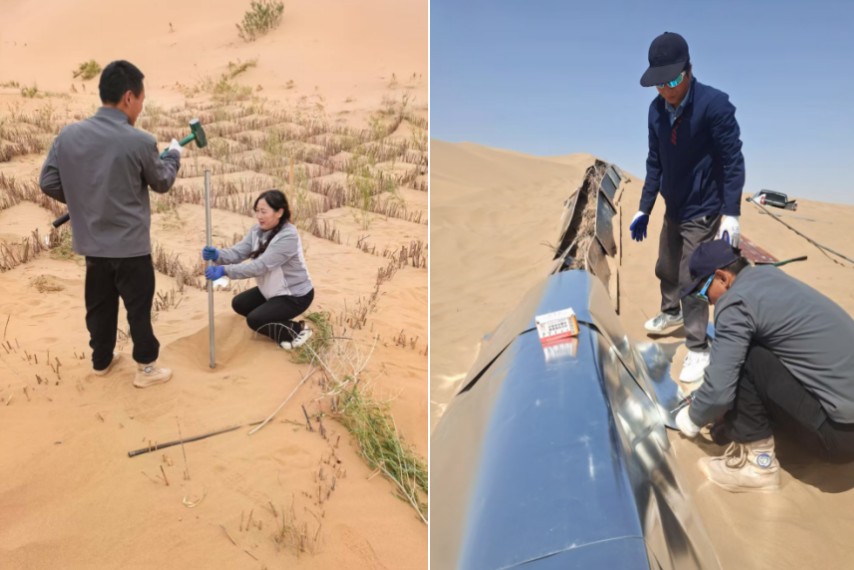

▲上图:青年志愿者将表面光滑的预制构件拉上来实不容易

▲上图:治沙志愿者铺设可降解的软管沙障

在阻控工程被暴风多次吹毁的失败中艰苦探索,还借鉴黄河河道治理经验,研发出“沙柳梱防风缓蚀”技术,实现了低成本有效应急抢险。在黄河缘公益基金会的组织下,众多志愿者深度参与,特别是在一场场暴风中与科学家协作加固工程,成功守护了治理成果,显著减弱了风沙侵蚀,在风沙前线树起科技治沙的标杆,为全球干旱区生态修复提供了可复制的中国方案。未来,团队将推广无水资源保障条件下的治沙技术,基金会呼吁更多力量加入,共同推广创新方案,固定沙丘、遏制扩张,书写人与自然和谐共生的新篇章。

水润绿洲:新疆国家湿地公园以绿化勾勒西北生态新画卷

当北京主会场时钟指向15:40,新疆分会场直播画面同步切入。在欧阳秘书长的组织下,贾漠副局长讲解了新疆国家湿地公园的生态治理,这场跨越5000公里的生态对话,成为本次活动最具震撼力的环节。作为古尔班通古特沙漠边缘面积最大的绿洲湿地,玛纳斯国家湿地公园最多时曾出现过943只越冬大天鹅,湿地不仅是候鸟迁徙的重要驿站,更是北疆阻挡沙漠侵袭、防止荒漠化扩大的“绿色屏障”。其水域、水草地、芦苇荡和次生林构成坚固防线,减缓沙漠推进脚步,降低风沙侵蚀,改善沙漠边缘水分条件。随着湿地面积扩大与生态改善,周边小气候显著优化,有力促进沙漠边缘植被恢复。

▲上图:玛纳斯湿地公园贾漠副局长在分会场直播镜头中在线介绍湿地情况

玛纳斯县更将生态修复与产业增收结合,塔西河谷葡萄庄园的万亩沙漠葡萄便是典范。庄园主胡献利20年前从河南老家赴疆创业,曾通过洪水灌溉植被技术种植棉花改良荒漠草场,如今由他带动种植的沙漠葡萄酿造的小产区葡萄酒,品质高、口感佳,成为农民增收新引擎。

张宇治沙成果展示:系统治理引关注

甘肃分会场中,中国农业科学院终身高效农业荒漠化治理专家、联合国UNCCD.COP荒漠治理专家张宇的团队成果成为焦点。他探索的万亩种植蛋白牧草治理模式,通过种植高蛋白牧草新品种,既固定沙土,又为当地畜牧业提供饲料,更将高价值植物蛋白草深加工为健康食品添加剂及营养品,实现生态效益与经济效益双赢。在此基础上,团队创新“荒漠-绿洲-良田”三产融合路径,将工程治沙、生物治沙与智慧农业结合,打造可复制推广的治理样板,不仅改善生态,更带动经济发展、提升居民生活水平。目前,其农业、食品、保健品产业链已初步形成,育苗技术更在中东、中亚等荒漠化严重国家推广。张宇认为:现代农业科技+环境整治+文旅+碳汇,是未来环境整治的必经之路。在环境治理单向投资的同时,具备产业、文旅、碳汇等多项收益,可解决国家治理投入无产出的问题,形成一次投入循环治理的自生系统,让荒漠治理从政策投入转向产业化盈利治理。

▲上图:张宇的防治荒漠化团队

海外华侨心系荒漠治理 远跨重洋寄祝福

国际节点连线环节中,中华商报驻港办主任记者宋芊慧主持现场。世界华人协会全球副主席郝金玲女士通过视频,代表世界华人协会及海外8700万华侨华商、中科征途生态科技集团,预祝活动圆满顺利,号召全球华侨华商响应主题,推动绿色复苏,共建人与自然和谐共生家园,并分享煤矸石有机肥修复矿山的成功经验——已完成2平方公里废弃矿山生态重生,推动全国超万亩绿色种植,以“变废为宝”践行防治荒漠化,为干旱区土地可持续利用提供新思路。

中华商报总编辑王晓群在加州黄金海岸高速上驱车赶往酒店,将“黄河缘志愿者”logo铺满手机屏作为视频封面,抵达后更以“心”形手势祝福活动成功,同时表达深入探讨中国治沙技术用于北美荒漠地区的期望。泰国东方酒店管理公司董事长、东辰艺术馆馆长邓东辰则通过远程祝福图片,为“水脉联洲·绿链未来”行动点赞,这些跨越重洋的声音,让公益行动的“绿链”真正联结全球。

活动进展到下午五点,镜头切至海南分会场——琼中黎族苗族自治县天香峒康养基地。这里群山叠翠、云雾绕峰,木棉与三角梅在山风里舒展花枝。黄河缘公益基金会副理事长魏江丽的声音像浸了山泉水的竹笛,清凌凌地漫开:“这里的每块火山岩都藏着晨露,每株三角梅都守着星子,盼着基金会的全体发起人、智库专家、顾问成员和理事会家人们来,把疲惫卸在吊床里,把心事说给槟榔树听。”

黄河模型基地参观 科技治沙显魅力

新华社资深记者柯林渭告诉大家:“我的名字与河流有关,是老父亲40年代在延安时起的,期望我热爱祖国的河流与山林。我的记者生涯近60年,走遍了主要沙漠与大江大河,深知沙漠与河流是干旱半干旱区最重要的两大地貌单元,其范围约占陆地面积的40%”。活动尾声,清华大学水利模型试验基地作为主会场,25年来承载着特殊的科研使命——这里已完成160多座河流与沙漠化防治模型试验,为我国水利建设、黄河治理、防洪减灾作出突出贡献。当年汶川地震后,时任清华大学泥沙实验室主任的王光谦教授和副主任张红武教授现场考察后,曾在此突击试验,预测唐家山等堰塞湖溃坝后的流量与泥沙堆积状况,为肖家桥堰塞湖等成功泄流除险提供技术支撑,2008年6月7日7点,安县水利局总工胡良喜发给张红武的短信:“请接受我们发自内心深处的感谢-非常地谢谢你们,肖家桥堰塞湖已于6月6日中午13时13分开始泄流,一切顺利!整个过程完全按照你们设计的方案和试验的各种工况实现。并于下午19时46分堰口趋于稳定。共成功泄2/3库容,水位下降28米,险情已除!”事后受到水利部的表扬,多家媒体进行过报道。

▲上图:汶川地震后张红武(左二)与胡良喜(右二)等专家在肖家桥堰塞湖现场考察

在大河防洪模型试验现场,清华大学黄河研究中心的工程师们认真开展试验观测,科学模拟水沙过程。只见水流自模型进口奔涌而出,模型内的河床沙地随之湿润。张红武参事现场讲解:“借助人工调控的洪峰流量过程,我们可以直观模拟水流在与河床地形相互作用下的演变路径和洪水表现,科学把握洪水对河流沿岸河床形态的作用以及对重大工程的影响。”

▲上图:基地大河试验厅治理方案模拟试验

最后,主会场的朋友们一起观看了南水北调中线沙河倒虹吸及明渠段防洪影响治理工程模型试验,能够看出南北两汊分流比随着流量增减和河底成形淤积体的消长,不断发生变化,河势与主流对河岸的顶冲点以及滩地坍塌部位也相应变化。让大家自然意识到,对于复杂的河流泥沙与治河防洪问题,泥沙运动变幻无常,在水沙方程数明显少于未知变量数的客观状况下,必须依靠同原型存在相似关系的河工动床模型试验,才能研究出基本规律并对治理方案进行检验、比选和改进。正因为如此,在预测洪水灾害风险、优化防洪减灾方案,具有不可替代的作用。

▲上图:在模型基地试验现场,张红武参事(左二)为宁远副部长(左三)讲解南水北调中线与河流交叉工程防洪试验情况,年龄最小的志愿者郭月如(右一)听得格外认真

▲上图:黄河缘志愿者们认真观看河流治沙模拟试验

重点关注:荒漠化防治任重道远

水蚀荒漠化被联合国环境与发展大会定义为由流水侵蚀引发的土地生产力退化现象,在我国相关分类中与风蚀、盐渍化、冻融并列为四大荒漠化类型。其核心特征表现为表土层在降雨或径流作用下剥离,形成土壤结构系统性破坏,导致土地丧失农业生产与生态调节功能。本次活动期间,主会场的部分专家在休息期间,观看了清华大学开展的水蚀荒漠化形成机制的降雨模拟试验。人工模拟的暴雨直接冲击下垫面,导致表层土粒分散,表现为土壤表层在水流冲刷作用下发生剥离,径流冲刷成沟,逐渐发展成沟壑侵蚀。大家从不同粒径坡面侵蚀过程观测,明显看出类似于风沙的散粒体构成的坡面侵蚀率比粘性沙坡面侵蚀率更加严重,进一步意识到水蚀荒漠化防治仅仅靠传统的工程固沙与抗旱植被恢复技术,还是有距离的,更不能达到事半功倍的效果。

▲上图:著名导演尤小刚(前中)等观看水蚀荒漠化形成机制试验

为了进一步体现本次活动有关方面的高度重视,活动主持人邀请一位不便公开的部队首长进行总结,他利用调休时间匆匆赶到主会场,充分表明他对防治沙漠化公益活动的热爱。他在总结时高度肯定了黄河缘公益基金会积极响应联合国号召而组织开展“水脉联洲·绿链未来”公益活动的重大意义,肯定了各会场与各环节的成功表现。他强调指出,水蚀荒漠化是荒漠化四种主要类型之一,该现象多发生于干旱、半干旱及亚湿润干旱区,我国水蚀荒漠化集中分布于西北干旱区、黄土高原区、南方红壤区三个区域,其中西北干旱区自然因素与人类活动共同作用下,土壤结构崩解加速,尽管年降雨量很少,但近些年放任牛羊啃食而依然水蚀荒漠化严重;我国江南丘陵地带的花岗岩风化壳区域,暴雨诱发红漠化,成为典型表现形式;特别是黄土高原区人为扰动(如毁林开荒、过度开垦)使植被覆盖度下降至30%以下时,地表抗蚀能力显著降低,40%坡耕地存在中度以上水蚀,由此曾经产生的泥沙占黄河年均输沙总量的12亿吨以上,导致蓄水能力与养分保持力系统性衰退。而今随着气候变化导致的降水强度增加,进一步放大水蚀作用影响范围,说明荒漠化防治任重道远,治沙尚未成功,我们尚需努力!

活动结束后,基地餐厅简朴却被志愿者打扫的干干净净,餐食尽管简单,但大家被活动激发的情绪依然高涨,争先恐后发表对本次活动的体会和评价。最后一道热汤刚端上桌,门“吱呀”一声被撞开——卜海州等三个身影裹挟着西北的风扑进来,衣服肩头沾着沙粒,护目镜挂在帽檐。第二个进来的是治沙志愿队长李春雷,只见他脸上还留着紫外线灼出的红痕。“总算是深夜前赶回来感受本次活动的气氛了!”卜艳丽摘下帽子,帽檐抖落几粒库布齐的沙,“中午撤离基地时,我们蹲在阳光下拍了最后几段视频,就怕耽误直播用。”餐厅的射灯在他们肩头跳跃,照见他们眼尾的沙粒还没擦净,虽然一脸疲惫,却都咧着嘴笑。

▲上图:6月17日,活动当日的上午,三位治沙志愿者还在沙山上战斗

▲上图:本活动中午志愿者离开前拍摄的场景,代表“整体增阻”前进的红旗又到了新高度

在客人刚要离座之时,魏江丽从海南发来视频连线,镜头里天香峒的晚霞正把山尖染成蜜色,她举着一杯山兰酒:“等治沙的兄弟们闲了,来琼中吧,这里的晚风不夹沙,只有木棉落进酒里的声音。”

此次活动不仅成功搭建展示“中国方案”的全球治沙交流平台,更通过库布齐沙漠系列创新技术实战成效、河流治沙防洪模型与水蚀荒漠化形成机制试验动态演示、新疆湿地生态成果、甘肃三产融合路径、海外联动祝福等多元呈现,生动诠释“公益治沙、科技赋能”核心理念,印证“科学创新为矛、技术研发为盾”的强大力量,为共同应对荒漠化挑战、推动绿色可持续发展、构建人与自然和谐共生的未来注入强劲动力。

黄河缘公益基金会媒体中心供稿

文/李俊龙 记者/宋芊慧

资料整理/程显雯 图片整理/郭月如

宋芊慧、李俊龙、程显雯、郭月如 为黄河缘志愿者